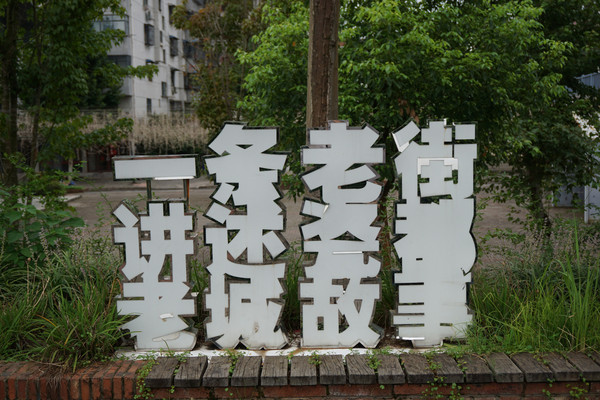

熟悉又陌生的景德镇之旅(一)——御窑景巷,讲述瓷都老城故事

出发时间

7月

行程天数

6天

和谁出行

一个人

行走时间:2020.7

行走方式:自驾

D1:御窑景巷

D2:陶溪川艺术街区

D3:玉田水库

D4:进坑村,景德镇鱼山荷塘旅游生态园

D5:中国陶瓷博物馆

D6:都昌鄱阳湖畔

这次因为回景德镇办点事,为了办事方便还是预定了酒店入住了两天再开启走亲访友的模式。御窑民俗文化酒店坐落在老城的中心,中山北路与太平巷的交汇处。入住这里后才知道,在太平巷的另一头有一个景点——御窑景巷。一个2013年开始政府结合旧城改造,突出瓷都特色而打造的一条旅游景观街道。

头一天晚上回到酒店已经夜色浓郁了,沿着太平巷往西走想着先去看看御窑景巷。

太平巷中的老宅造型独特。

景德镇的百姓生活很悠闲的,巷弄中经常可以看到生意兴隆的麻将档。

太平巷的西头与中山北路相连。御窑景巷的前身就是中山北路的一段,因为这里毗邻御窑起名御窑景巷,而御窑是历史上专门为皇室烧造瓷器的官窑。

中山北路的两侧都是特色的商铺。

中山北路的西侧是御窑景巷的滨江景观带。

在这里有临河的亲水步道可以欣赏到昌江的夜景。

开了一天的车,有点累了,没多做停留就返回酒店早点休息。此时静悄悄的太平巷,我穿行在这样的老巷中,有点不知自己身处何世的感觉?

第二天自然醒的时候才六点钟。简单的洗漱之后就出门。清晨的温度还是很舒适的,城市还在懵懂中没完全醒来,这时候最适合漫步在御窑景巷,能欣赏到它最本我的一面。

整条小巷都还没有苏醒,只有几个早起的行人。

太平巷的西头有一家游客中心

顺着甜品店我往左拐。御窑景巷在整体上采取了双面街的空间理念,以干净整洁的中山北路为中轴,西侧是滨江景观建筑,东侧是弄堂。弄堂与中山北路成垂直状分布,窜起了中山北路与中华北路。太平巷的位置恰恰是在中山北路的中间。于是我选择先往南走,去往御窑景巷的南入口。

没几步就是另一条东西走向的朝阳巷。

经过老建筑改造的“巷外”艺术酒店

一栋砖木结构的商铺边是一个狭长的弄堂门脸——龙船弄

站在弄堂口观望,弄堂狭窄,中间是一块石板铺就蜿蜒进入,石板两侧是小砖叠砌而成。巷道曲径通幽,宽度狭窄,一般为2米左右,这是当时挑坯架的宽度为标准。因为弄堂狭窄,常年光照少,地面,墙壁上都长满了青苔。

龙船弄的南侧一家大宅,老宅外衣下的特色餐饮店——小佐小祐。

再走几步是形成于宋代的低头弄,只有百米长,2米宽。明末有陈氏抚台居住在此,门口有一个青石门坊较低矮,骑马来拜见抚台的都要低头进弄,所以起了这么一个形象的名字。

低头弄显得较为宽敞些

弄11号是明代陈氏抚台的官邸,明代陈氏抚台是地方军政大员之一,官居二品,因此凡是进弄之人都需低头而行。

弄堂大多东西走向,但也有横穿弄堂的巷子,称为“横巷”。弄堂与横巷互相交织,形成老景德镇人生活的主要场所。

树抱砖,砖抱树,从这样的场景中可以看出岁月的沧桑。

一侧的老宅,一侧的新屋,共处一片天地,和谐的共生。

这里居然有一家规模不小的“ZOO COFFEEE”。

绿树成荫的中山北路,清晨少有行人,车辆,在城中走走倒是很自在。

在第三中学一侧有一个弄堂——侯家弄。因为元代有几户有权有势的侯姓人家居住在此。里弄更窄,只有1.3米宽。

里弄路口有关于景德镇的介绍。

老屋新店

光明副食品店,一家能勾起童年回忆的副食品店。童年物质生活的贫乏,副食品店是我们期盼的地方。

屋顶上建起的360度全景平台。

中山北路继续往南延伸。

远远地可以看到珠山之颠的龙珠阁。龙珠阁自明代开始就是御器厂、御窑厂的代表性建筑,是明清官窑遗址。现已成为景德镇的城徽。现在我们所见的龙珠阁是1987年重建的一幢仿明重檐宫廷建筑。龙珠阁所在的位置现在是景德镇市御窑遗址公园所在地。那时候御窑的周边就汇聚了很多的民窑。御窑,民窑都是沿河而建。南宋时期,因沿河建窑、沿窑建市而形成雏形。

御窑景巷的小广场上有着纤夫的雕塑。景德镇因水土宜陶,为这座城带来了繁荣。因为这里地处昌江各支流的交汇处,有着生产,生活,贸易,交通各方面的便利,成为景德镇制瓷业的聚集地。

御窑景巷南入口——中渡口。在景德镇昌江浮桥建成以前,景德镇的昌江河上是没有桥的,中渡口则是景德镇城区通往西部郊区的重要过江渡口,由陆路去往江西省鄱阳县、都昌县以及九江市都必须经过中渡口跨过昌江。

中渡口,老码头,依托昌江,明清时期,这里成为了老城区的主要运输码头和货物集散地。

如今,这里作为码头的功能已经褪去,取而代之的是历史的追忆。

老码头也寻不到它的痕迹,取而代之的是一个新建的码头门楼,一条亲水步道,一个个亲水平台串联在一起的沿江风光带,在这里让你感受它昔日的繁忙场景。

昌江上取而代之的是各种过江桥梁,包括瓷都大桥、珠山大桥、昌江大桥、昌江浮桥,白鹭大桥也在建设中。

河面上是珠山大桥。珠山大桥是珠山路上的一段。珠山路是城区横穿城市东西的主干道。所以珠山大桥在1983年建成后为景德镇市区的东西两侧交通提供了极大的便利。珠山大桥的两端有景德镇非常著名的两座建筑:一座是景德镇大酒店,另一座是景德镇市邮电大楼。景德镇邮电大楼是我比较熟悉的大楼,因为我们有一位老师住在这栋大楼的家属区里。老师大学毕业后接的第一个班就是我们班。我们很喜欢老师的漂亮,温柔,当时在那么多严肃认真的老师群里,她就如一缕春风温暖了我们这拨躁动的青春期的孩子。我们因为遇到了这样的老师,在那个年龄对人生有了第一次的思考。遗憾的是老师教了我们两年就调回了市里的学校。我们假期会做厂车来到人民广场,有时会在广场换乘公交车,有六七个人的时候就会一起走路,沿着珠山中路通过珠山大桥,过桥头就是邮电大楼了。到老师家我们会玩耍一天,中午一起包饺子,开心放松的一天。对这座桥我有着美好的记忆。

昌江边还有百姓使用河水洗衣。

昌江河,也叫昌江,是景德镇的母亲河。它由北向南贯穿景德镇市全境,是流经安徽、江西两省的一条河流。昌江也是一条分割景德镇河西河东的天然分割线。小时候我会来这里玩耍,对这条河并不陌生。河面不宽也不窄,水流不急也不缓,就是这样按部就班的一天天顺水而下。只是河两岸的风光在变,高楼一天天的越来越密集,两岸也有了花红树绿的装扮。

从码头开始,利用了防堤大坝,在中间部位建起了一条沿江步道。

从这个角度看层次感。

因为层次感,让人感觉行走在空中。

从这个角度可以看到沿江其实有三条步道分布在不同的高度

小红砖铺就的步道,配上一路满墙的爬山虎,飒是好看。

走在步道上看昌江两岸风光。一路上风光秀丽、景色旖旎,

一路上有若干亲水平台。亲水平台也给了市民更大的活动空间,早起晨练,晚上的广场舞都是市民们喜欢的运动。

平台的设立,更是别出心裁。平台与步道结合,让我们面对昌江河,可高览,也可近赏。能让我们在不同的角度,不同的高度去欣赏城市的河流与城市的建筑,城市的景观如何完美的结合。

对面是景德镇人民公园,那是一个我很小很小的时候就有的公园,那时可能是景德镇唯一的公园了吧!在我记忆中应该是景德镇最早的公园了。那会春游,秋游,学校经常组织来这里玩。记得公园里还有一个动物园,那会也是景德镇唯一的动物园。

漫步亲水平台,有着一步一景的视觉感受。

对面是昌江的一条支流——西河。

西河的南侧是人民公园,北侧是三闾庙码头和三闾庙古街。

前方就是一条如彩虹横贯江面的瓷都大桥。

又一个城市平台,

小方砖铺地,红砖围墙,一处的青瓦玻璃亭,一角静静地等待的黄包车,一副当年码头的意境。

“一条老街讲述瓷都老城故事”这是御窑景巷的主题。我选择了夜晚和清晨两次行走在亲水步道,人不多,天不热,微风习习悠闲地漫步,体会最本色的老景德镇风貌。面对昌江,我有一些孩时的记忆,这些记忆让今天面对昌江新的面貌时让我有些感叹。看到越来越美丽的昌江及沿岸,心中满是欢喜。家乡的每一天变化与进步都是值得欢喜的。

拾年餐厅

临近河边的平台是市民们垂钓的好去处

这只小可爱舒适地趴在草地上,安安静静地看着昌江,它应该也是被昌江美景迷住了吧?

从南边的中渡口沿着沿江步道一直向北,来到瓷都大桥的这一侧,也是御窑景巷的北入口。就在这里顺势右拐进入中山北路。

北入口的第一家弄堂——上陈家弄

水岸餐厅前的小广场上音乐家的草艺雕塑惟妙惟肖。

梧桐树下的徽州会馆,建于明清,面朝三闾庙码头,传说此处风水特好。曾经,临街是由余姓商人经营树木、木材的店铺,生意火爆,财源广进。后面有住宅、庭院、阳台。余氏家族在此居住后,不但生意越做越大, 而且文曲星也特别眷顾,他的后代有一人考上榜眼。民国时期,扩建为徽州会馆,成为徽州商人集会议事所在地。

静穆的巷口一朵小花娇艳的绽放。

移步到茶园塘,一看这名字会觉得这里和茶或者荷塘有观。看了介绍才知道,实则不然。原来是因为宋代这里有窑厂,附近有一池塘,塘边放着烧窑用的槎柴,所以当时叫槎园塘,叫着叫着就成了“茶园塘”。后来也就因名字得势,慢慢汇聚了很多的茶商,便茶香飘远了。

好奇的走进高大的门楼,进来一看现在只是一个停车场而已。

槎窑弄,一看名字就知道也是一个和瓷窑相关的弄堂。宋元两个朝代,昌江沿岸的民间制瓷业很兴盛。一座座民居,作坊,民窑在昌江边一字排开,形成老弄堂的雏形。当时最普遍的形式就是前店后厂的模式,渐渐地形成了弄堂瓷文化的体系。窑炉、作坊、民居三要素形成了景德镇最小的城市构成单元。

一座西式建筑,在这御窑景巷还是很稀罕的。

上黄家弄形成于明代,弄长不足百米,宽1.5米,在清代时,安徽人黄三毛居住在这里,家族殷实,人丁兴旺建有一座祠堂。因为人来人往,车水马龙,香火不绝,于是远近闻名了,所以起名黄家弄。后来因为与昌江街道的黄家弄重名,所以改为“上黄家弄”。

中山北路的西侧临江的一条街上全是现代化的特色店铺。

很多店铺也大多也和瓷器有关。

凤凰桥,有一个好听的名字。这里的23条弄堂每一条都有着有趣的有故事的名字。

弄堂中无论是大宅大院还是百姓人家的建筑特点都是制瓷业息息相关。老弄堂的建筑类别有民居,店铺,会馆,制瓷的作坊,窑房等都是瓷都特有的产物。房屋的建筑材料百分之八十都是用维修窑炉而废弃的窑砖修成的。用窑砖砌墙亲切别致,别有意蕴,整个街巷和建筑给人自然宁静,朴实淡雅的感觉。

御仁堂

门前的守护神

渡埠口,码头水运是历史上老城陶瓷贸易运输的主要途径,为了便于渡口的交易运输,各行帮集聚于此渡口,渐渐形成“埠”。

一栋栋建筑,有点类似于徽派,但也不尽相同。现在这些建筑都承担着现实的功用,这一家门楣上挂着红灯笼的是陶舍艺术酒店。

六角飞檐的门楼,两个威严的石狮守护,这是庙古戏台。明末清初,龙船弄有一座颇具影响的庙,供奉着专管镇上烧瓷之事的华光天王,因其全名是“五显灵观大帝华光大王”,又称“五王”,所以供奉他的庙就叫“五王庙”。镇上的人为求烧瓷成功,都要到五王庙华光神像前焚香尚工祈祷。而在景德镇陶瓷的鼎盛时期,窑工多来自外地,且单身汉居多,为丰富窑工工作之余的文艺生活,于是众多窑户老板出资在龙船弄建造一座古戏台,以供窑工们看戏听曲。五王庙古戏台旧址已废弃,移址新建于此。

白墙青瓦的干净的徽派建筑。

米戈酒店

旗杆弄

景德镇陶瓷交易所

沿江的一侧有一栋体量巨大的景德镇老城博物馆。因为是清晨时分,这里的博物馆,会馆之类都没有开张,我只能默默地在外面想象一下。

大顺布号,它的前身为“元成永”。20年代中期至30年代“元成永”已为主营批发绸布的大型二十一家之一。40年代以后改为“大顺”布号,主要经营各种绸缎、呢绒和各色机制棉布,据悉,在店主多年良好的经营下,布店终年生意兴隆。解放后,“大顺布号”先经“重估财产”以及“公私合营”后并入华昌总店,最后并入百货大楼。

大顺布号边上的上当铺弄,明朝初期,这里开了一个当铺。原来住在这里的都是商人,有钱人,还有一家大户人家。

走入弄堂,干净清爽,院中一棵生机勃勃的银杏树。能看到几种风格的民宅,还有窄窄的只能容纳一个人通过的弄堂。

玉字巷,形成于宋代,巷子有百余米长,宽1.6米,因为三条横弄与直弄相交,形状如“玉”字,所以得名。

走入狭窄,纵横交错的巷中,犹如穿行于时空隧道里。这里的古建筑,特别是这些明初至民国时期的古街里弄群落,历史久,数量多,质量好,类型丰富,曾有"九街十八巷、一百零八条弄"之说。

老城的市井生活就好像平行时空一样的存在,走在这些背街小巷中,感受这里老百姓延续多年的生活方式。细细品味,能捕捉到一个个幸福的小瞬间。

巷中随处可见岁月的痕迹,历史的沧桑。

巷中的2号为晚清明国时期商贾大顺布店老板的宅邸。现保存较好的特色里弄民居玉字巷二号便是“大顺布号”老板所住,其后人仍然居住于此。

我沿着玉字巷从西到东,走出狭窄的巷进入一个小区,再走出小区的大门就是中华北路。站在车流往来的中华北路有点年代更替的感觉。我穿梭在历经岁月风雨的老弄堂的经脉之中,细细体味这个城市的脉络。从经纬交错的弄堂间看古镇的变迁与发展,体味瓷都文化的魅力。这里蕴藏着这座城市的历史卷宗与日常生活。弄堂深处还是老百姓居住生活的场所,充满着生活的烟火气息。这里就是一副古都小镇,互帮互助的邻里温情,慢调的老城生活画面。正对着玉字巷的居然是我熟悉的场景:第一人民医院和医院后面山坡上的景德镇卫生学校。在我幼稚的时光中我在这里度过了三年。那时这里的斗富弄也是城市中最繁华的地带。那是我最快乐,无忧又充满着无奈的三年。因为这三年奠定了我一生的职业生涯。虽然也挣扎与努力过,但兜兜转转还是回归本行。所以不得不信,命运天注定,但努力不能放弃。

一院一侧现在多了一个仿西方哥特式建筑的天主教堂。看了百度介绍:“景德镇天主教堂 光绪二十二年(1897),外国教会出资购置房屋100余间、土地几十亩,以及背后的圣山两座,兴建大教堂(今中华北路216号),和许多小厅堂及四合院住宅、花园、圣山等。教堂外貌和内部装饰均仿西方教堂哥特式建筑式样,尖屋顶、门面采用红砂石砌面,内为麻石,气势雄伟。教堂里一直有外国神父居住,直到景德镇解放才回国。"文革"期间,天主堂的安多尼"大经堂"被市房管局接管,改作他用。其他房屋和圣山等场所被市第一医院和市卫生防疫站使用。2014年天主堂重新修饰一新恢复宗教工作。现如今已经成为景德镇老城区重要的宗教集会场地。”其实我还是蛮疑惑的,我在这里生活了三年怎么会对这里没有一点印象呢?

太平巷口的一家早餐店。景德镇的早点文化也是很红火的。我看到的这会买油条的人群一直排着长队。

这一定是奶奶带着孙儿买早点,可爱白皙的孙儿手中高举着油条,微微回头将油条递到奶奶最合适的位置,奶奶咬下一口油条,踩下电动车带着孙儿离开。甜蜜幸福的爷孙图。

在御窑景巷转悠心中有很多的感叹。我曾经在老城的这一带生活过。那会并没有觉得这些是一座城的灵魂。只是觉得热闹,还有周围都是地地道道的景德镇的乡音,音调也是热热闹闹的。随着年龄的增长,现在城市的发展,理念的发展,这里被打造成了“御窑景巷”,成为市民“触摸历史、感受文化”的新地标。潺潺流淌的母亲河昌江;沿江步道赏心醉神迷的昌江美景和美丽的河岸城市风光:沿江一字排开的形形色色的现代商铺、鳞次栉比的现代化服务娱乐设施;一大片保留着宋代以后形成的23条里弄古老街区的历史风貌。所有这些构成了御窑景巷。让我们行走其间去感受景德镇历史上这一带长达十三里的陶瓷产、供、销集散地的风貌。感受这里曾经“陶阳十三里,烟火十万家”的说法。巷弄延续着当地的习俗和传统,让我们透过这些,领略景德镇的人文风情与陶瓷文化。走在御窑景巷,不论你是游客还是像我这样长期生活在外地的本地人,可以真真正正地感受到“一条老街,讲述瓷都老城故事”。

御窑景巷里还有有特点的老城博物馆,五王庙古戏台、水龙会、北乡公所、徽州会馆等历史元素和历史建筑,.因为时间尚早没有开门。本想着在景德镇还要呆上几天,想着有空还是要在营业时间再来看看。但很遗憾,每一天都安排的丰富多彩,这次没能再来御窑景巷。但是也给我留下一个借口,我会再来这里细细瞧慢慢看的。

推荐阅读

旅行摄影师冉静

旅行摄影师冉静 9.5千

9.5千 22

22

旅行摄影师冉静

旅行摄影师冉静 6.0万

6.0万 11

11

Annie丹燕

Annie丹燕 12.1万

12.1万 11

11

津门网

津门网 2.2千

2.2千 5

5

冯赣勇

冯赣勇 4.9千

4.9千 11

11

冯赣勇

冯赣勇 6.1千

6.1千 11

11

习小远的视界

习小远的视界 6.5万

6.5万 19

19

一路南风行摄

一路南风行摄 4.4万

4.4万 11

11

huochexia

huochexia 5.4千

5.4千 11

11

huochexia

huochexia 5.4千

5.4千 15

15

旅行水水

旅行水水 4.2千

4.2千 11

11

huochexia

huochexia 8.0千

8.0千 13

13

huochexia

huochexia 7.5千

7.5千 12

12

小徐华

小徐华 3.6千

3.6千 11

11

huochexia

huochexia 5.9千

5.9千 14

14

huochexia

huochexia 6.9千

6.9千 11

11

葵小小

葵小小 1.9千

1.9千 0

0

Naive天真01

Naive天真01 2.4千

2.4千 0

0

木易真人

木易真人 6.4千

6.4千 14

14

富龙哥

富龙哥 1.8万

1.8万 12

12

江啊大梨

江啊大梨 7.0千

7.0千 15

15

青岛老哥自驾游中国🇨🇳

青岛老哥自驾游中国🇨🇳 7.5千

7.5千 20

20

小马01

小马01 5.1千

5.1千 7

7